by FG Media | 10月 5, 2018 | 品牌内容, 思想, 新闻

近期在马六甲开始了阶段性的智能电表更新,而期间在社交媒体和通讯软件上流传的种种阴谋论,到底孰真孰假?

谣言1:智能电表的更替工程于马六甲开始,而并不是吉隆坡,因为吉隆坡有许多受过良好教育的用户,他们了解智能电表的危险性。

作为马来西亚唯一采用绿色城市行动计划(GCAP)的州属,马六甲率先全面实施智能电表。实施智能电表项目恰恰符合了马六甲州政府成为先进州地位的愿景和愿望,这也同时面向马六甲新口号的倡议 – 权威马六甲。智慧。绿色。清洁。(Melaka Berwibawa. Pintar. Hijau. Bersih.)

谣言2:智能电表收集并存储用户的个人信息。

智能电表仅收集和存储以下数据:

a)耗电量

b)仪表相关讯息

c)电流质量

智能电表不会收集和存储任何个人信息。

谣言3:智能电表发出 X 射线辐射 (X-ray)

智能电表所发出的射频属于非电离射频 (Non-ionising) 辐射,如Wi-Fi和蓝牙免提套件,并不是 X 射线辐射。

谣言4:智能电表可导致癌症和电磁超敏反应 (Electromagnetic Hypersensitivity) 及干扰心律调节器等医疗设备。

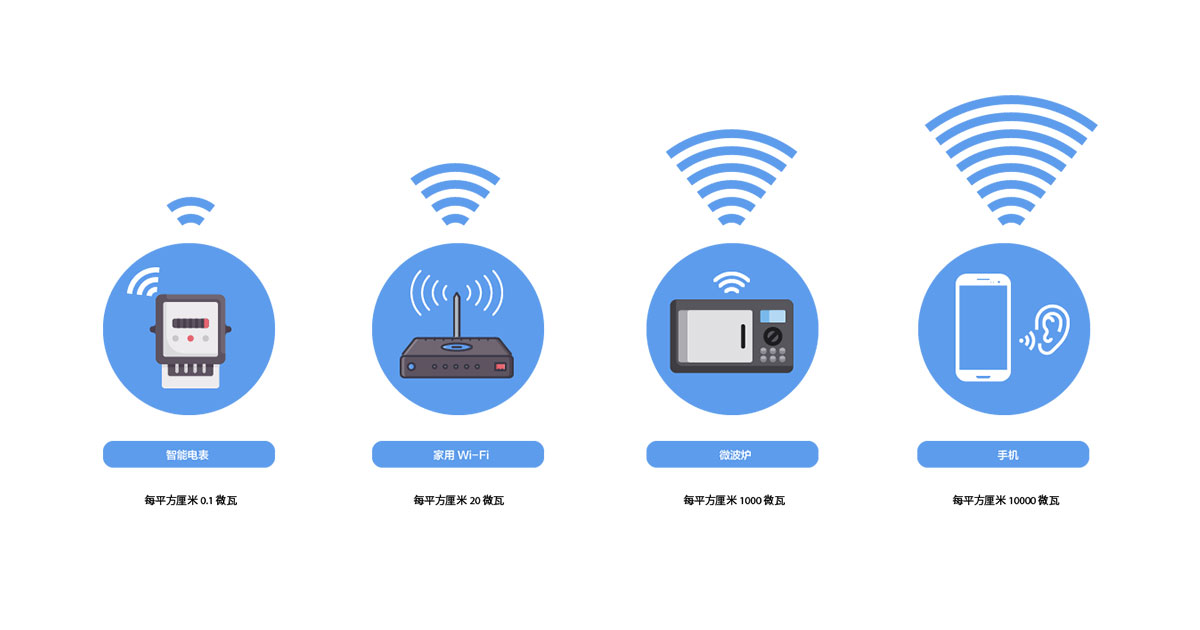

以下是其他电子设备跟智能电表使用一样频率进行射频发射的比较:-

人类的安全相对功率水平是每平方厘米1000微瓦(Microwatts per square centimeter)。

与您每天使用的手机,家用Wi-Fi和微波炉相比,智能电表的射频最小且相对较低。

智能电表中的射频元件经过了广泛而严格的测试。 智能电表已获得许多国家的政府机构包括马来西亚的认证。这确保智能电表符合马来西亚通讯和多媒体委员会(MCMC)制定和监管的法规和安全标准,安全供公众使用。

同时,也没有证据证明智能电表会导致癌症和电磁超敏反应及干扰心律调节器等医疗设备。

谣言5:智能电表技术是光明会的秘密行动,旨在实现《 21世纪议程》的阴谋,把世界人口减少至 5 亿。

《 21世纪议程》是由联合国环境与发展会议期间形成的21世纪可持续发展全球行动计划,它涉及人口,食物,安全和能源资源的管理, 确保将来的全球发展不受影响。

其中的重点在于人类文明的永续发展,消灭人口这种电影中才会出现的情节,自然也不攻自破。

如果确实是光明会的秘密行动,那普罗大众未免也知道太多了吧?

by 浪花 | 10月 21, 2017 | 思想

倘若人类再执迷不悟,100年内很可能无立身生存之地!

世界各国朝野政党及领袖正如火如荼及炽热地探讨环境污染课题,大马国内许多专业人士和非盈利、非政府组织也在贴心关注讨论着,何谓环境污染?它的危害性有多严重?有什么妥善的措施去解决?

我们 — 长灵类的退路已绝,“地球号”太空船,原本的吨位有限;如今,乘客直线上升,大伙儿又不知检点,目前面目全非,摇摇欲坠。

地球上,资源已近枯竭,石油、煤矿,可能在100年内荡然无存,地球已经破产,将被人类制造的垃圾淹没。

环境遭破坏、大地被荒废,河流死亡、海洋窒息,大气层也毒气弥漫,人们威胁自己,自己扼杀自己。

人口爆炸已在读秒,眼前粮食恐慌;人类已把自己关进钢筋水泥,内部已被“文明”腐蚀,精神即将崩溃,死亡在饥饿之前就要到来。

人,这种奇妙的动物,即聪明又愚蠢;刚复狂妄,冒渎了大自然,不必等得“核子游戏”、玩火自焚,宣判了死刑。

“地球只有一个”,请怜悯这全人类的共同产物吧!虽然早在1972年6月,瑞典斯得哥尔举行的世界环境会议,人们以维护我们这个“大家庭”作为大前提来讨论,然而45年后的今天,“聪明”的人类已逐渐淡忘此生死课题。

当年,赴会的114个国家1200名代表们(许多已作古)。经过11天的会议后,终于在六月时发表一项共同宣言;即“环境须有赋予人生尊严及福祉的素质;这是人类的基本权利,人的神圣职责就是保护和改善本身的生息地;每个国家应致力减少与贫穷国家的距离;必须拟定保护措施,以免再生的资源趋向枯竭,并要防止污染海洋;一切核子武器都应销毁,宣言上强调——人类已达到历史上重要的关头,要以特别关心环境的精神,拟定全世界的行动!”

但是地球上数以亿计的人类,大家扪心自问,究竟有多少人在重视或关注此严重的污染危机?绝大部分的人都抱着“个人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”的处事态度!

早在1962年,人们把环境中衍生课题,当作雨过天晴,从来不认真重视。那一年卡逊女士所著作的“春风无语”出版,书内容令人咋舌,面市后大为风行畅销。书中披露杀虫剂DDT危害健康的情况,使人们首次了解,所有生物都必须彼此依赖。

卡逊以美国密西根州东兰辛市为消灭伤害榆树的甲虫所采用农药为证据。该市用DDT喷射树木;秋天叶子落地,蠕虫吃了落叶;许多知更鸟又吃了蠕虫;一个星期内全市的知更鸟几乎全部死光。

她指出:“全世界广泛遭杀虫药的污染,化学药品已经侵入万物赖以生存的水中,渗入土壤,并且在植物上布上一层有毒的薄膜——已知对人类有严重伤害。此外,还有可怕的后遗症,可能几年内亦无法查证。”

究竟什么是污染,我们又为何要去关心它?所谓污染,就是破坏任何东西的纯洁或神圣的素质,而我们所关注是它对人类环境及生命构成的威胁。

我们日常呼吸的空气,所喝、所用及灌溉农作物的水,尤其是所居住或耕耘的土地,以及环绕着我们的海洋及江河,这一切都属于环境的一部分,我们全靠它来持续生命!

今年,环境问题已成为发展中的国家,包括大马在内都是热门课题。最严重的环境问题与人口太过稠密,高度工业化过程,发展计划、土地及水渠的错误处理有连带关系。如果有关当局能把环境当作发展计划中一部分的话,这类不必要的问题便会相应的锐减。

在本国存在着不少严重问题,这些问题都要迫切加以注意。俗语说:“防范胜于治疗”。总之在预防污染措施的费用远比在发生弊病后,才来抢救的经费经济的多。

by Show Ying Xin 苏颖欣 | 7月 6, 2017 | 思想, 文化

“要时时刻刻提倡读书,努力选择好书籍,使大家不至于把时间浪费在毫无意义的事情上,要逐渐协助新兵接触文化,关心国家大事。学员内心逐步产生的求知欲望或令人不安的周围客观形势的逼迫,都能推动学员们由浅入深地去阅读书刊。

“影响我们的书?那就是切格瓦拉的《游击战》。”

绑起一头长卷发的兹克里拉曼(Zikri Rahman),身穿黑色上衣,毫不掩饰地流露出左翼青年的理想和魄力。

他是“街头书坊”(Buku Jalanan)的创办人之一,当时还是玛拉工艺大学(UiTM)的学生。2011年至今,从沙亚南起家的街头书坊已遍布全球80余个据点。

兹克里不仅活跃于街头书坊,他也是“文学之城”(Literacity)的创办人,以文学作品重新挖掘吉隆坡故事;同时,他也加入了大马左翼联盟,目前他们在积极草拟大选宣言。

兹克里参与的活动当然不止这些,他仿佛对任何议题都有兴趣,常在街头示威、声援活动、文艺活动或讲座上碰见他。毫不夸张地说,他走到哪都会碰见几个相识的人,互相寒暄一阵。

他有时身穿抢眼的蓝色夏威夷衬衫,背着一个印有已故马来作家沙古伯(Pak Sako,原名Ishak Muhammad)头像的袋子。再过两个月,他就要到台湾交通大学文化研究硕士班就读。想象新竹街头多了一个颇为嬉皮的马来青年,那画面也蛮有趣。

“我想要更了解东亚。老实说,是台湾的公民社会运动吸引我去的,我什么都不懂,就只是想要跳进一个全新的环境,在里面畅游。”

“我也听说,那里有蛮多学者社运人(scholar-activist),这是在马来西亚看不到的。”

斋戒月的一天,和兹克里约了一起开斋,我这时才知道街头书坊除了是2011年全球占领运动浪潮下的产物,原来和古巴革命有些关系。

兹克里说,切格瓦拉的战斗手册强调书籍的重要,各个士兵战斗时须带上一本书,读完了再互相交换。

“这有点像流动图书馆的概念,我们就在思考,如何以没有良好组织架构的方式赢得战争?我们虽然小,但其实可以战胜国家,可在学生之中留下一些另类想象。”

“切格瓦拉非常激进,他让我们看到如何将理论付诸行动,阅读之后如何从书中吸取东西。”

他声称,理论和实践并非二元对立,而是相互并行。

于是,兹克里和友人们在保守的玛拉工艺大学外,建立起了“街头书坊”,以书籍交换和阅读为策略,作为介入“政治”的管道。

他们奉行“BACA”信念(马来语‘阅读’之意),也是书籍(Books)、艺术(Arts)、文化(Culture)和活跃分子(Activism)的英文缩写。

这就让街头书坊和一般读书会或书友会不同,也让它不仅是学生活动而已。

“一些喜欢文学的人来参加,谈着谈着,就扯到人权议题。我们是文学组织吗?还是社运组织呢?我们也不知道如何定位自己。”

“我们(街头书坊)是一个混合体……不过,作为一个没有结构的主体也是好的,像一个开放的平台。”

兹克里在1990年出生于吉隆坡,也在此长大,而父母则来自吉兰丹。他的三个哥哥都是理工科出身,他也在玛拉就读工料测量系,毕业后当了两年的工程师,才决定于2015年离职,全心投入社运和文化工作。

兹克里在吉兰丹的祖父是一名退休教师,也是诗人画家,对他的成长造成一定的影响。

“祖父的家有很多书,他什么都读,也刻版画。他是最早一批由英殖民者送到伦敦接受教育的教师。”

若要说他的“政治启蒙”时期,反而是2006年只身到吉打古邦巴素(Kubang Pasu)就读寄宿学校的时候。那是他第一次要为自己的人生做决定。

当时,有不少来自华玲和锡县(Sik)的同学,向他谈起70年代的华玲农民抗争。

而当时学校也鼓励学生阅报,如《新海峡时报》和《前锋报》,同学之间则私下传阅家长提供的《哈拉卡》或《公正报》这些在野党报纸。

兹克里说,一次沙亚南街头书坊活动,有人带了前马共女战士珊西娅法姬(Shamsiah Fakeh)的回忆录,就有出席者质疑为何要读马共的书,难道不是禁书吗?

事实上,珊西娅的这本回忆录最初是由国民大学(UKM)出版的,已是研究马共历史不可或缺的重要资料。

兹克里说,政府的确禁止了不少马克思主义和马共相关书籍。而街头书坊曾经办过一次“禁书展”,把内政部的禁书封面列印出来展览,以表抗议。这包括重要的黎巴嫩诗人纪伯伦(Kahlil Gibran)的《先知》。

兹克里说,从内政部网页上查询,政府自60年代以来查禁的书籍共有逾1600本,其中可看出禁书题材的趋势——60年代以左翼文学为多,其中包括许多中文书刊;70、80年代则以宗教题材居多;90年代至今仍有许多宗教相关书籍被禁,而有关性内容的书籍也被禁不少。

目前,内政部禁书尤以马来语书籍最多。兹克里认为,马来语是被政治化的语言,而他们要重夺公民对马来语的话语权,因此街头书坊的媒介语皆是马来语。

街头书坊策略性地使用马来语作为媒介语言,原因有二:第一,让马来语成为抗争语言,直接和当权者对话;第二,让马来语成为知识语言,但这和“国家文化政策”的实践方法和理念却有所不同。

兹克里指出,在马来媒体中几乎没有“抵抗叙述”,大部分人阅读《Kosmo!》或《马来前锋报》等亲政府报章;而一些较批判性的媒体如《商业电台》(BFM)则以英语为媒介,一定程度上能避开政府的监视。

因此,街头书坊试图打开空间,让马来语成为抗争的语言,可以用来谈论被视为“敏感”的课题。他指出,虽然许多人认为沙亚南是较保守的区域,但沙亚南街头书坊至今从未面对什么阻碍。

然而,森州波德申的街头书坊,曾因公开讨论什叶派课题,而遭宗教当局查禁。不同的地理空间,似乎也有不同的“言论自由”标准。

另一方面,马来语要如何成为知识语言?街头书坊在2011年成立之时,是少数使用马来语做知识讨论的团体。

“自1971年国家文化政策出台后,国家语文出版局(DBP)要规范我们说话用语的方式,而我们可否跨越这样的界限?”

“2008政治海啸后,‘后烈火莫熄’世代崛起,我们要重夺语言的本质,让它更具世界主义特质,邀请更多人使用它来传播知识。”

因此,不少街头书坊成员在2015年协力举办“Idearaya Festival”,标榜作为批判性的知识和文化平台,全场活动以马来语进行,讨论文化、政治、知识、历史和哲学课题。

他们目前也在筹备着第二届的Idearaya,冀望将知识“下放”至民间,重夺民众对知识、文化和语言的话语权。

这些年来,兹克里和许多马来青年试图以文化运动介入政治,改变社会。而马来独立出版社的蓬勃发展, 更掀起了一场文化革新运动。

这些反叛、不安分的“小集团”,积极对抗国家霸权,也成功“K.O.”掉了国家语文出版局。虽然国家语文出版局将这些马来文学视为“低俗”,但如今人人手上都捧着独立出版的书籍或杂志,一定程度上撼动了国家机器。

兹克里(见图)认为,文学和文化是互动和介入社会的管道,而马来文学界内部在80年代以后就没有引领文化思辨的论战,以致让人认为保守无趣。

“上一次在马来文学圈的论战,已是80年代的事,是国家文学家沙农阿末(Shahnon Ahmad)和左翼作家卡欣阿末(Kassim Ahmad)针对文学如何符合伊斯兰的争论。”

“沙农认为书写是上苍赋予的任务和责任,而卡欣则认为伊斯兰价值能从任何世俗文本获取。对我而言,这场论战很无趣,而且只局限在马来社群。”

“这样的论战还有关系吗?我们如何往前走,再创造新的论战?事实上,无论在文化、文学或戏剧圈,目前并没有任何论战发生。”

不过,兹克里对当代的马来独立出版文化也有所保留,并非一味吹捧。

“我有存疑,一些出版社只在乎生意和利益(没有论述和回应)……例如我们应如何破除枷锁,干预出版机制的问题。”

“我们应该挑起论战,扣问事情,直接批评……以撼动体制。”

他也指出,一些独立出版社行销书籍的手法未必令人苟同,有些只是顺应潮流,并没有实质的内容,流于表面。

兹克里认为,在社交媒体崛起的时代,事情和运动的发展变得更加迅速。然而,却有必要去反思和论述这些运动的形成意义,以捕捉当中的精髓。

“这样我们才能将种子撒在各处。街头书坊就像颗种子,有些东西会从中生长。”

他说,街头书坊没有固定的结构样板,却不知不觉“开枝散叶”。

他举例,印尼1998年改革时期以前,就有一些“无形”的文化组织(organisasi tanpa bentuk)。他们不如劳工或妇女组织般有清楚的定位,因此“无形”,却能更自在地和各领域合作串联。

“或许那就是本地文化运动的未来。必须先有文化运动,而之后政治才会跟上。”

也因此,他自认是个如此实践的文化工作者。

兹克里说,由于他在马来社群长大,念的是国立学校,因此在上大学以前,没有一个华人朋友。我好奇地问,难道他在玛拉念书时认识了华裔学生?

“当然不是,玛拉是土著大学嘛。我的华裔朋友都是在街头认识的。”

“是通过社运场合,让我认识华裔朋友。这或许就是我们的时代印记,净选盟和其他集会让我们更了解彼此。”

谈及1969年五一三事件以后的新经济政策,兹克里坦言,当然支持扶弱政策,但不该局限在单一种族,而是给有需要的人。

“我支持玛拉工艺大学向全民开放。”

他说,身为马来人,并不和马来西亚人的身份冲突。而他并不喜欢强调自己的某些单一身份。

“我们可否有不同的身份认同?可否超越国家强加的身份?”

而他相信,这些身份随时可以置换、改变、更新。

或许,这也是如街头书坊这些“无形”文化运动的精髓,可以自在穿梭于缝隙,也可填补裂缝。

by VOIZ asia | 3月 21, 2017 | 思想

老实说,关于为何要读小说,非文学系出生的我能说的很少,我想要讨论它,是因为无意中听到一位毕业于中文系的朋友说,他最近不怎么看小说了,主要在看政治哲学,他认为小说无法回答这世界的重要问题。刚好,我过去主要阅读社科书类,而近来都在看小说。

我觉得很有趣,主修新闻但兴趣在社会学的我,现在想要在小说寻找答案;唸文学的朋友,现在却觉得社科理论更能解答心中的疑惑。我想,或许是因为随着人生阶段的改变,内心追寻的问题不一样了,阅读兴趣也随之改变,那原是再正常不过的,但我再想深一层,却不怎么同意朋友说的,小说无法回答一些重要的问题。

挖掘生活暗层人事物

我觉得,好的小说一直在回答重要的问题,只是所回答的问题,以及回答的方式不同。社科理论用理性冷静的语言分析经验世界,分析社会现象,厘清概念,拉开视野,提出新观点,试图寻求解决问题之道,或尽提醒之责。

小说陈述,却未必分析,分析不是小说的工作,小说是挖掘深埋在日常生活暗层的人事物,挖掘深埋在情感深处的不可说,挖掘人生深处的不可知,相对社会结构,它更热衷于处理生命。读者不太会期许它提供答案,虽然有些作家很努力寻找出口。

我也是在很久以后的现在,才理解“好的小说一直在回答重要问题”。和许多阅读者一样,我大概在十岁左右就开始读小说,并且像饿鬼一样“吞食”所有到手的读物。1990年代初,马来西亚正要迎接经济起飞的美好十年,但好书匮乏,无法提供精神饿鬼充足的养分。

可惜没有读到好的书

对于那年代的少年来说,书藉只有两处来源。一是中学的图书馆,二是市场大量廉价贩售的翻版言情小说。我的中学是怡保霹雳女中,女中历史悠久,图书馆藏书不少,不过在我印象中,无论我如何乱看一通,能看到比较好的作品多是五四运动后的中国作家,书都很旧,印象最深刻的是巴金和闻一多。

中学课本里收录了闻一多的一篇小诗《也许》,我非常喜欢,在图书馆找到一本厚厚的《闻一多全集》一口气看完。而14岁的我又如何懂得闻一多?根本搞不懂什么是爱国诗人,也不觉得必须懂。那时的我也不懂巴金,不懂得家春秋的叛逆,不懂得他的时代意义,只是狼吞虎嚥地吞食文字,感觉获得了什么,却说不上是什么。

期间还看了大量的言情小说、金庸武侠小说、张曼娟散文等。那种环境,没有人带着读书,你饿,懵懂无知的杂食,快速粗糙地消化,未消化完,手已伸到下一本。后来,到台湾唸书第一年,选修一位老教授的课,他要我们书写个人阅读经历。他看完所有报告后,在课堂上不点名的说,“有些同学很有阅读热诚,可惜没有读到好的书”。当下我觉得他在说我,现在我特别认同。

未能理解却深印内心

在一个好书匮乏、知识资讯不流通的环境里,读者是孤独的,能不能遇到解答重要问题的好小说,得要靠运气;能不能理解你读着的文字正在解答你核心的问题,得要靠知识的累积。但小说有趣的是,就算你未能理解,它还是会深印在你的内心,耐心地等你长大成熟,等你终于找到通过之门。这样的小说,在我心里有几本。

我忘了在那里买的,要不是金河广场的长青书屋,就是什么奇怪的书展,反正那大约是2000年左右的事。书商把一箱箱中国书拿出来大抛售,一本一令吉,我挑了很多,所有作者都不认识:王安忆、莫言、史铁生、冯骥才、陈建功等。现在当然知道了,一批经历文革的伤痕文学作家,但那时完全不懂,只因为太便宜。

我是在那堆书里读到史铁生的《命若琴弦》。《命若琴弦》说的是一个老瞎子和一个小瞎子在中国乡间翻山越岭游唱卖艺的故事。老瞎子的琴里有一个秘密,他的瞎眼师傅在他很年轻时告诉他,如果他能在有生之年弹断1000根琴弦,他就可以打开琴取出里头的密方,把眼睛治好。

从此,老瞎子心中埋着希望的火种,努力买艺,努力弹琴,天天一根根地数着被弹断的琴弦,终于在古稀之年,等到最后一根弦断。他心里的小火种烧成大火,赶到小镇的药局,请店员给他打开药方配药。店员打开琴,看了里头的纸,说,那是一张白纸,何来药方?

老瞎子瞬间萎靡,在大风大雪的店外发了几天呆。他想到小瞎子,振作了起来,回去寻找小瞎子。他说,他记错了,应该是要弹断一千两百根琴弦才对。刚遭遇初恋失败的小瞎子,伤心欲绝,发誓要治好自己的眼睛。两人继续上路,卖力游唱卖艺。

读完这故事,我逢人就把故事复述一篇,别人问为什么,我只说我喜欢。这故事留在心里很久,久到好像昨天才读过。

阅读理论却活得虚无

不知道为什么,年轻的我总是对相同题材的故事着迷,另一个相似的故事,我已忘了在哪一本书读到。故事说的是一个灯塔看守人,由于看守灯塔的工作非常孤独,他必须一个人长时间逗留在小岛上,所以非常寂寞。有一天晚上,他发现对岸城市有灯光在闪烁,一闪一灭,一闪一灭的,他读出那是航海人的灯讯,有一个人正在用灯讯和他说话。

他赶紧回应,对方也给予反应,自此,他每晚都期待彼方的那人,他的生命有了光,他一直不知道真相,作者把真相告诉了读者。灯的那头,是两个不睡觉躲在被窝里玩手电筒的小孩,妈妈唤他们,他们赶紧把灯灭了。

我喜欢这类的故事,不知道为什么,却一直记在心里。后来,中间有很长的时间没再看小说,读女性主义、性别理论、左派理论、文化研究、政治学等,理论杂食一番,有了结讲/性别/左的视角,还是活得很虚无,但知识已经有所累积,也已懂得这两个故事要告诉我的事情。才发现,这两个短篇,谈得是很大的哲学问题,关于人的存在,关于上帝。

展演最深幽的不可知

今天的读书会,和学生讨论香港作家黄碧云的小说《七宗罪》。《七宗罪》是来自基督教里的七宗死罪,书里有七篇短篇小说,每一篇是一宗罪。黄碧云最后说,对于人的罪,上帝始终静默,一言不发,上帝也有罪。静默的上帝到底存不存在,她问读者:要不要相信有罪的上帝?

我们讨论这个核心的问题:这世界有没有上帝?如果有上帝,人自然有罪,也有可能被救赎;但如果没有上帝,人就不需要背负任何良知义务,宗教意义上的七宗罪也就不成立,除非触犯了世俗的法律,但人就虚无。上帝的存在不可由经验检证的,以上问题亦是无解,但至少,黄碧云说上帝的静默是罪。

同样的,史铁生也问了类似的问题:要不要相信琴里有药方?药方代表希望和目的,药方扮演上帝的角色,只是这上帝比较不虚幻。老瞎子最后选择向小瞎子说谎,是史铁生的答案。

要不要相信彼岸有知音?此篇短篇小说的作者不让灯塔看守人选择,却告诉了读者真相,彷彿把球踼到读者脚下:知道真相的你,会选择揭穿吗?这是一个好问题。在七宗罪里,欺瞒不是罪。

存在与不存在,信与不信,这些一直困惑我的问题,在小说里化身成有血有肉的生命个体,在不同的情景展演最深幽的不可说不可知。我经过30多年的学习,现在回头看小说,看得津津有味。

曾丽萍,毕业于新闻所,曾据任记者工作,目前在传播学院误人子弟。阅读兴趣包括城市、性别、现代性等。

by VOIZ asia | 2月 7, 2017 | 思想

1950年4月1日,查尔斯·德鲁医师(Dr. Charles Richard Drew )从华盛顿特区驾车前往阿拉巴马州的塔斯基吉大学(Tuskegee University)(注1),途中发生意外导致车子翻覆。他身体多处受重伤,包括大腿血管撕裂导致大量出血,在北卡罗来纳州的一家医院紧急室里死亡。

流传的说法是,德鲁医师因为是黑人,被白人医院拒绝治疗而不治。另一个版本是急症室的白人医师虽然极力抢救,却因医院只有白人捐出的血液,不可输给这位黑人医师,导致失血过多死亡。这些民间流传的野史最后都被证实是以讹传讹,事实是医院里的两位白人医师第一时间即刻尽力抢救他,奈何却因伤势过重而还魂乏术。

德鲁成为被压迫代表

二战时,德鲁是将血浆从美国送到欧洲战场的最大推手,同盟国最后战胜德国,有效的输血服务是一大因素。战后他在美国创立红十字会血库和现代输血制度,那时的美国,种族隔离及歧视政策乃是常态,后来他因无法苟同美国政府与民间团体坚持白人及黑人的血必须隔开的做法,黯然离开输血界。

黑人医师德鲁死亡的虚构情节之所以成为图腾,因为他是美国现代输血作业中贡献最大的人物之一,救了无数美国白人士兵及平民,结局偏偏是因为种族歧视,无法接受输血而死,这种故事当然很容易煽动起来,引起黑人群体的共鸣。

德鲁之死很快成为受压迫的代表,在60年代美国平权运动中,黑人社运份子以口述、故事、书写及表演等手法呈现出来。这个真假掺半的悲剧,在黑人社会里流传,也成为黑人争取平权的武器之一。许多黑人民权份子后来即使承认这段被编辑过的故事造假,依然觉得身为被国家制度歧视和剥削的群体,他们夸大其词(其实是欺骗)的做法并没有错,因为当时(甚至是现今)许多美国黑人的确因为制度偏差,无法获得医疗照顾而死亡。

援偏颇证据自证偏见

如果1950年代有宽频互联网和社交媒体,德鲁医师之死又会以什麽样的手法被呈现呢?肯定的是故事会以更快的速度转发,也会更广泛的流传。在资讯更为轻易获取及更广泛流通的年代,事实是否会以真正的面貌呈现?

我猜想我们看到的会是更加扭曲的故事,媒体会以更耸动的标题来刺激点击率,一些团体会更断章取义来动员其支持者,大众会更极端的发表各自的愤怒言论。

自古以来,人类难免选择相信自己想要相信的故事,也会尽量寻找偏颇的证据来证明我们想要相信的“真相”。十六世纪时培根 (Francis Bacon) 就已经说过人类有四种心灵偶像 (Idola mentis) ,其中之一就是预设立场之后,再拼命搜寻及诠释自己想要相信的“剧场偶像” 。

若把德鲁医师的角色换上一位马来西亚人,相信也会在我们的社会里掀起滔天巨浪。不久前在我国闹得沸沸腾腾的快餐店和清真蛋糕事件,许多社交网站及网民的言论再度出现了输血时否需要以宗教来区别血液。这些言论或许只是意气用事,但也反映出在许多人心底最深处,最终还是会兜回到族群、宗教、政治立场或意识形态的认同,然后在自己和他者之间画上一条界线。

筑围牆防卫自身权利

许多人反对歧视,却又同时划地自限,例如华人一般认为“黄种人”及“黄祸”是西方人歧视东方人建构出来的观念,却也认同《龙的传人》歌词里强调黄皮肤是中国人的一项特徵。

美国黑人医师和病患组织不断抗议医学界以肤色当作隔离的手段,但在 2005 年,当一个名为 BiDil 的药物在美国被批准以“黑人专用”的条件推出市场,许多美国黑人医师与团体不但不抗议,反而大事庆祝认为这是族群的胜利。

处于围城心态和忧患意识之下,人们难免要在自己和他者之间筑起一道围牆,作为防备本身权益不被侵蚀的防线。这种人以类聚的现象,与其借用着名学者安德森 (Benedict Anderson) 的“想像的共同体”来形容,倒不如说是为了排斥“想像的异体”而建构出来的群体。

很多时候,这类自我围牆的行为,也导致人们利用污名、隔离及歧视别人的手段,来反抗自己面对的污名、隔离及歧视。道格拉斯·史塔 (Douglas Starr) 的《血液的魔力、战争与金钱》里就描述了 1980 年代爱滋病在美国加利福尼亚的男性同性恋群体里开始流行后,当地血库拒绝男同性恋者成为捐血人,结果此举造成社会双重恐慌——医疗血液供应短缺及输血可能是感染爱滋病的源头(当时爱滋病还未正式命名及还未被确定是病毒感染)。

就在同性恋因为爱滋病而重新被污名化的那个年代,加州圣地亚哥(San Diego)的女同性恋组织成立“姐妹血液计划”(Blood Sisters Project),呼吁女同性恋者踊跃出来捐血以填补血库的不足,也让和她们一样被卫道社会人士歧视的男同志们,在需要输血时得以使用女同志的血 。

但同时,她们也对血库派下定心丸——“如果男同性恋者及其伴侣会传播这种疾病,那麽女同志的血也应该不会有问题吧,因为女同志们绝对不会和男人有任何接触”。这其实就像 BiDil 药物里微妙兼荒谬的悖论一样,一些团体反对当权者以不正确的医学理由将社会群体隔离,同时却也用不甚正确的医疗理由,来合理化将自己和被污名的群体区隔开来,甚至进而歧视其他弱势的群体。

当谎言被昇华成为抗争的理由,划地自限被当作捍卫本身团体的策略,污名及歧视成为对付他者的武器,我们不得不忧心互联网和社交媒体将会如何冲击和分裂未来的世界。我们被动地由一些用想像虚构出来的性别、种族、宗教、政治立场和意识形态等等围牆隔离开来,同时却也使用同样的想像,将自己主动和其他群体隔离,始终无法鑽出牛角尖。如何不作茧自缚和跨出这些虚构的界限,才是一篇真文章。

翁诗钻毕业于马大医学系,和死神拔河第十九个年头,深感生命朝夕无常,对医学没有幻想,只能脚踏实地赚一份薪水。但愿以后墓志铭上刻的是——一个曾经医治过人类的人。