界外艺术家——拉末哈仑

界外艺术家拉末哈仑

脏辫与刺青不代表“怪咖”

你可以试试用谷歌搜寻 “Rahmat Haron”(拉末哈仑)的名字,其中一项出现的条目是 “Rahmat Haron tattoos”(拉末哈仑刺青),证明这是个热门搜索词。

必须承认,第一眼见到这名绑着一头脏辫、满身刺青的艺术家诗人,许多人会被他独特的外表吓着。可惜的是,大部分人也以他身上的刺青,作为拉末哈仑的唯一代表。

拉末哈仑是《当今大马》马来版专栏作者。他臂上其中一个刺青写着 “jangan bunuh bahasa ibunda”(别杀死母语),是之前反对以英语教数理政策的抗议符号。

然而,访谈中可发现,其实拉末的英语不俗。

哈仑还问,他身为《当今大马》专栏作者,如今成为受访的对象,是否存在利益冲突。长达3小时的访谈中,拉末常因各种话题而开怀地笑,一边抽着他的卷烟。

访谈在他安邦的家进行,他不断为自己“凌乱”的家道歉,不过其实真正状况并没如他所形容这么糟。或者可说,他家有种“凌乱美”。

人们只在意外表

说起他身上的10多个刺青图案,拉末当然知道别人怎么看自己。

“这是他们用谷歌搜寻我的第一件事,他们对我的艺术没兴趣,只在意我的外表。”

“他们没有谈论我的想法,或我在《当今大马》发表的文章。他们只会说:‘他有纹身’。”

“这很奇怪,人们不该以貌取人。”

拉末今年39岁,他承认,社会常把有刺青的人视为亵渎神明。但他认为自己仅是以刺青庆祝马来西亚多元文化,如华人或东马原住民都有刺青的传统。

“问题只是我不原属这些文化,不过这就是文化的建构方式——它是流动的。”

拉末说,刺青无关道德,而马来西亚人应该谈论笼罩国家的众多问题,而非他的刺青。

“可能根据你的教条和道德标准,刺青是有罪的。”

“不过,用用你的这个逻辑思考,涉及贪污滥权和破坏生态,也是有罪的。”

因此,他对社会大众最中肯的问题是——大家如何被他的外表所影响?

“所以,我的模样犯了什么罪吗?我打抢你了吗?还是我向你征税?”

“我不是怪咖”

拉末也藉此反驳一些有关他的“迷思”。他说,人们谈论他的大多数事情,都不是真的。

有一次他接受本地杂志《Mastika》专访,该杂志经常报道各种稀奇古怪的真人真事。

“一开始,他们并没说是《Mastika》的记者,他们只说来自另类媒体。访问结束后,他们才承认来自《Mastika》。”

之后,尽管拉末要求他们不得引用访谈内容,但杂志依然刊出了访问。

他说,在《Mastika》杂志出现,仿佛说明自己是个“又怪又真实”(pelik tapi benar)的人,或者可说是“怪咖”。

“所以我就被如此归类——一个怪咖。但我并非《Mastika》里‘又怪又真实’的迷样人物。”

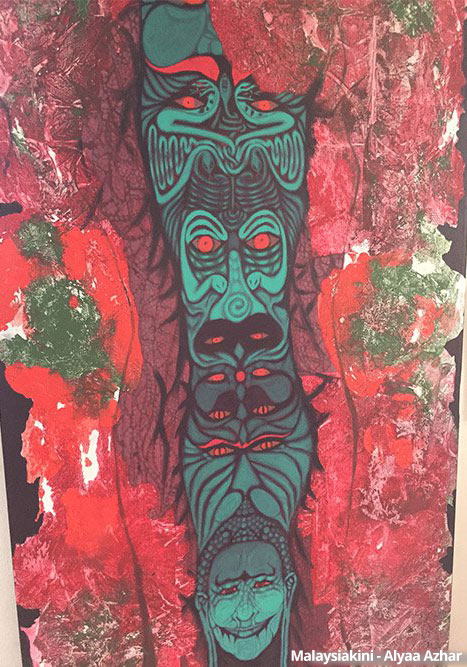

拉末坚称自己不是怪咖,而是“界外艺术家”。他说,自己从未正式学习艺术,所以不属于一般的艺术圈子。

拉末曾在马大修读经济系,却在大三时毅然决定停学,除了为声援其他被学校停学的学运分子,也是因为他在校外参与了学生组织孟沙大学(Universiti Bangsar Utama,简称UBU)。

“我发现那(经济系)不是我想做的事。孟沙大学开启了我的世界,我们积极参与非政府人权组织和公民运动,包括烈火莫熄。”

“当时的大学没有多元的活动,非常官僚,于是有了孟沙大学。我对艺术、诗歌和文学的兴趣就从那时开始展开。”

参与各种社会运动

拉末来自新山,他在1999年仍是学生时开始旅行。那是他第一次出国,到印尼寻找亚齐难民的真相,却在跨越大马边界后,周遭的景象、声音和想法开启了他的艺术之眼。

之后,他也投入表演艺术。然而,就如同他自我定义为“界外艺术家”,拉末说他不属于任何分类的表演艺术,他认为,任何事务都可以是表演艺术。

他积极参与区域内的各种艺术节,也更醉心于艺术的表现形式。同时,他也在教育、艺术、政治和环境课题上发声。

拉末哈仑在第十二届的 “International Montréal en Arts” 表演

“我参与很多事,但却没有一样专精。”

“搞艺术就像治疗一样,你无需要思考——你停止思考。对我而言,我就是近乎自然地去做,我很少通过象征表现来绘画,通常我只是探索形式。”

“诗歌亦然。可能在文法上,一个作品充满语句错误,不能被视为完整句子,但诗歌是通过文字表现的自由形式。”

拉末说,他和本地艺术圈有些疏离,亦属于亦不属于他们的一员。

“我可说是个局外人,你可以将我的艺术视为界外艺术,因为我的作品没有任何规则界限。”

拉末在2012年被缅甸遣返回国,他和艺术友人到曼德勒参与表演艺术交换计划,却因无证演出而被警方逮捕和问话。他们获释后,又再被移民厅官员逮捕,最后被遣返回马。

说起本地艺术圈,他认为有好有坏,虽然有更多艺术家冒现,但仍不足。

“我期待有更多像(政治漫画家)祖纳和(平面设计师)法米惹扎这样的艺术家。”

他也推从已故国家艺术奖得主赛阿末(Syed Ahmad Syed Jamal),认为他是现代艺术之父。

“他是让我们了解纯美术和视觉艺术的奠基者,不过看看现在当局如何对待他的作品。”

去年,赛阿末的雕塑品“望月峰”(Puncak Purnama)惨遭吉隆坡市政厅拆除,联邦直辖区部长东姑安南更形容该雕塑品“碍眼”,引来艺术家和社运分子的抨击。

脏辫和刺青形象

拉末的脏辫和刺青,已成为他的形象。他说,留着脏辫是因为容易打理长发。

“我在1999年开始留长头发,于2004年开始打脏辫。这和拉斯塔法里运动(Rastafarian)无关,虽然我听雷鬼(reggae)和斯卡(ska),但我也听其他音乐。”

“打脏辫是我要显示决心的最简单做法,就只是留头发而已……我不知道会留到何时,就让它生长吧。如果不留,也没关系,没什么是永久的。不过,目前我没想要把它剪短。”

而对于身上的刺青,他说虽然常常有人指指点点,却未真正被人骚扰。拉末说,他决定这么做,就必须承担后果。

“那些要教训我的人,就让他们这么做,这是言论自由,只要非暴力就没问题。”

“他们要和我谈也是好的,那我就有机会回答,我们就能谈到更大的事,如一马公司、生态灾难和原住民土地权利。”

对拉末影响最大的人,是国家文学家沙末赛益(A Samad Said)和社运分子希山慕丁莱斯(Hishamuddin Rais)。他们在文学、哲学和政治理论上,补足了他在校园里学不到的知识。

“我也和出版社 Teratak Nuromar 的拥有人诺哈琳(Nur Hanim Khairuddin)和其丈夫赛奥玛(Syed Omar)熟悉。这些人都很支持我,我很感激。这是让我坚持做我想做的事的动力。”

仅以专栏稿费为生

拉末有过很多工作经验,1999年在离开亚齐后,他就参与印尼的一个选举观察的活动,被非政府组织亚洲干净选举联盟(Anfrel)派到苏拉威西北部,随后也到了柬埔寨和泰国观察当地选举。

他也曾参与全国廉正选举机构(NIEI)的工作。然而,这些机构常被人指控为外国特务。

“我不认为我们和美国中央情报局有关。你看看我,外国特务不会像我这样,他会有稳定收入。我目前基本上只是依赖《当今大马》专栏稿费生活,用它来缴房租。”

“卖艺术作品无法生存,我偶尔会出售我的作品。我的上一本书是2006年出版的《乌托邦创伤》(Utopia Trauma),今年会再出版一本新诗集。”

除此之外,他也为《公正党》供稿,曾是《火箭报》马来版编辑,也当过广播记者。

“真的,我什么都可以做。我曾经帮人洗碗,也做过清洁工。”

“如果有一本艺术文学杂志,我希望可以全职在那里工作,但可惜我们没有这样的杂志。”

害怕开车拒绝社媒

拉末从未开过车,经济是主因,因他的收入都拿来支付房租和食物。如果有更多的钱,他会用来买书,而不会买车。

他说自己害怕开车,同时也支持公共交通。

“我纯粹害怕开车,可能因为有创伤,很多朋友死于公路意外。但坐在车里我没问题,只是不敢开车。”

“我有开过摩托车,但我的摩托车两次被偷,所以最好的状况就是搭公共交通。现在有优步和 Grabcar,所以更方便了,不然的话我就搭巴士或走路。”

他没有使用推特和Instagram,虽然有面子书但并不是活跃用户。

“我的世界没像数位世界的步伐那么快。在数位世界,你必须持续更新状态,就像是向面子书报到一样,把你的资料给他们分析,让他们用在行销用途。”

“我们活在大数据时代,没有任何秘密,所有东西都可以被追溯。慢慢的,现实就变成夸大现实,科技会是可怕的。”

依然支持改革运动

论及政治,拉末自称也是局外人。虽然不参加政党,但支持改革运动,也是媒体社运组织(Kami)的成员。该组织由《哈拉卡》前总编辑阿末鲁菲(Ahmad Lutfi Othman)和《当今大马》前新闻主编法迪(Fathi Aris Omar)领导。

他指,自己常常参与社会运动,如五场净选盟集会,但都不是以领导人身份。

对于当前政局,拉末直言,改变仍需来自现有格局,因此他最希望首相纳吉可以在下届大选前辞职。

“他(纳吉)必须下台,而唯一能这么做的就是纳吉本身(辞职)。”

“希望纳吉走了以后能有一些改变,例如(净选盟主席)玛丽亚陈可以成为人权委员会主席,而《当今大马》可以获得出版准证。”

“这些事即便是巫统当权,也有可能发生。如果土著团结党的人回到巫统,党内有新面孔,那他们也可做出改变。这就是为何我说,改变还需要来自现有格局。