“这是我们第一次遇到作品审查事件,没有经验……我们做了不该做的决定。”

以版画控诉扭曲的沙巴

哲荣(Jerome Manjat)这趟来西马的行程很赶,除了到森林局参加一个香蕉树造纸的工作坊,还出席了本地艺术圈针对近期一起审查事件的闭门讨论会。

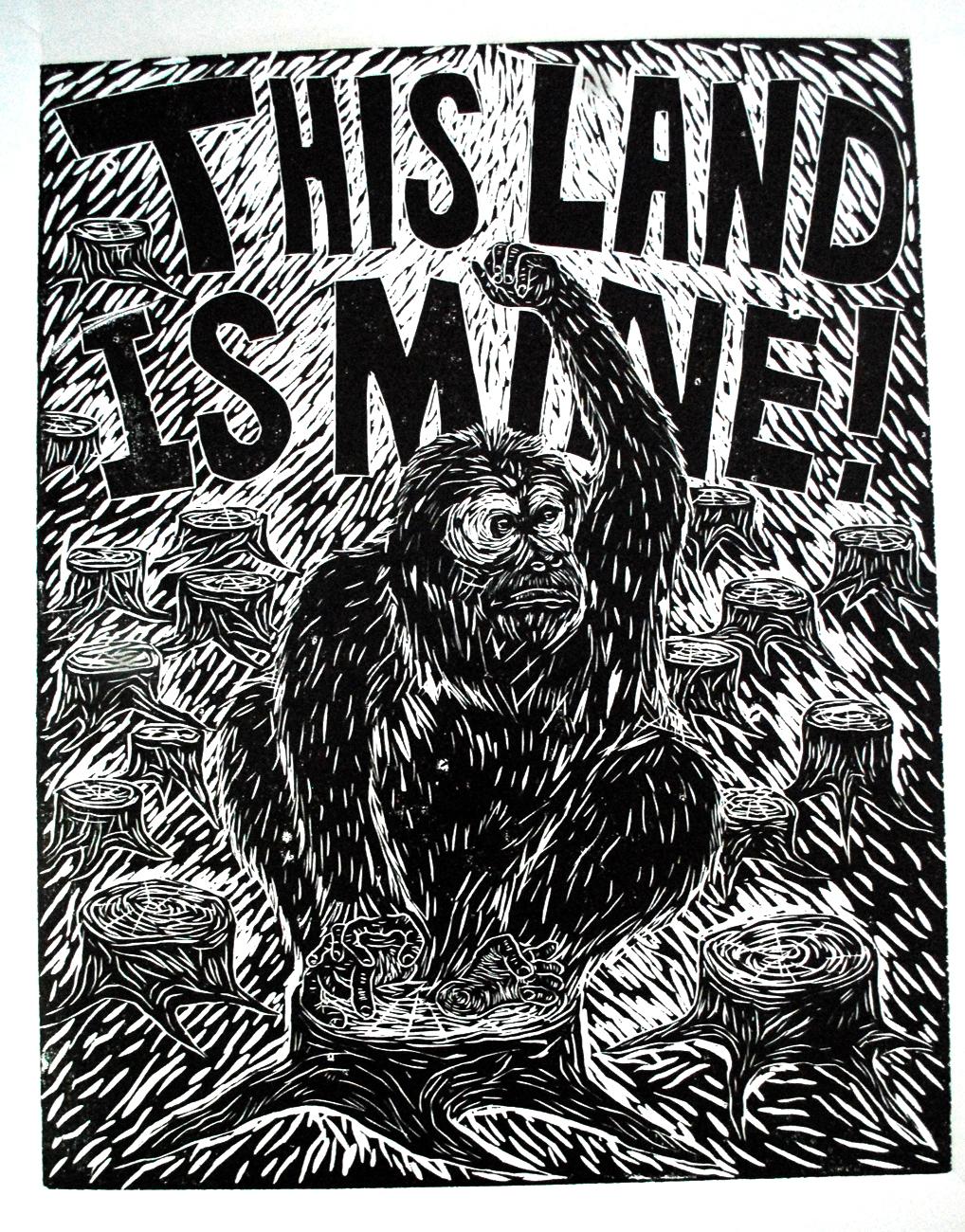

沙巴艺术团体“庞克摇滚舍”(Pangrok Sulap)的作品在国家艺廊和孟沙APW艺术空间展出,惟展览开幕两天后,APW的一幅大型木刻版画“沙巴,我的家乡”(Sabah Tanah Air Ku)因故被撤下。

32岁的哲荣是庞克摇滚舍一员,来自沙巴兰瑙(Ranau)。他日前接受《当今大马》访问时,谈及这幅被撤下的作品,难掩失望及懊悔。

这幅大型版画是多名成员共同创作而成,配合由日本文化交流基金会主办的“逃离东南亚之海”(ESCAPE from the SEA)展览,与另外13位艺术家及团体共同展出。

版画碰触不少“敏感”课题,如沙巴身份证计划、非法伐木、金钱政治等种种扭曲面貌,还有一个长得神似沙巴首长慕沙阿曼(Musa Aman)的角色,引来有心人士关注施压。

“不,那其实不是首长,只是一个无名士。(若真的画首长)那岂不是自杀吗?”

“这部作品描绘的是真实事件,这些事真的在沙巴发生,不过也可在任何国家发生,无论是发展中或发达国家。”

“我们的作品都是关乎事实,每一幅都蕴含意义。”

众人不知道的沙巴

哲荣说,在APW空间展出的这幅作品描绘大家所不知道的沙巴,但却是沙巴人真实的生活;而在国家艺廊的同名姐妹画,则是有关沙巴的梦想,及大家眼中美丽的沙巴。

然而,日本文化交流基金会的声明迟迟不来,最后也只以该作品遭人“误读”(misread)为由来交待。两个星期后,庞克摇滚舍决定将所有作品从该展览撤下,以示抗议。

哲荣不违言,庞克摇滚舍的作品碰触敏感社会课题,但他强调,所刻画的都是真实发生在沙巴的问题。

“只有别人认为敏感,这些作品才成为敏感。”

平等参与无领导人

哲荣说,庞克摇滚舍的活跃成员有约8人,正式成员“差不多18至20人”。重要的是,所有成员都是平等参与,没有领导人的角色。

他们每周都在创办成员之一李佐(Rizo Leong)位于兰瑙的家聚会创作。虽然成员都有其他工作在身,但至少每月的首个星期四一定会聚在一起。

顾名思义,“pangrok”是英文 “punk rock”(庞克摇滚)的口语发音,而 “sulap”则是卡达山杜顺语(Kadazandusun),是小屋的意思。成员们都是庞克摇滚乐爱好者,崇尚Do-It-Yourself(DIY,自己动手做)精神,也都爱艺术创作,更积极参与社会运动及社区服务。

“我和李佐从小一起长大,我们上同一所学校,是同班同学,就连在艺术领域,我们也像是有同个脑袋。”

“我们那时到处涂鸦,画黑板、桌子、壁画或画在马尼拉卡上再四处张贴。”

除了庞克和版画之外,哲荣也曾经从事服装设计和缝纫,她母亲便是一名裁缝。同时,

哲荣也醉心大自然,他在神山脚下出生成长,父亲也曾在森林局工作。

哲荣高中毕业后到西马一间艺术学院学习设计,之后返回沙巴工作,在森林局担任护林员和向导,驻在丹侬谷(Danum Valley)自然保育区数年。

“在丹侬谷工作真棒,我和自然相处,激发了很多想法,不必担心外面世界的问题,我只和大自然互动。那里什么都有……我最喜欢各式各样的菌类。”

“当时我也持续创作,老板见了要把我调到杂志部去,不过我不想在办公室里上班。”

在和友人创办了庞克摇滚舍后,哲荣便辞去森林局的工作,“回到”这个花花世界。

木刻版画成抗争手段

庞克摇滚舍在2010年成立,在这之前,哲荣和李佐等好友已有一个叫“V for Volunteering”的组织,主要从事社区服务。

2013年,印尼庞克乐团Marginal到沙巴举办木刻版画工作坊,哲荣和李佐等人学会了正确的版画创作技巧和工具。同时,他们也深受印尼版画团体Taring Padi的影响,以艺术创作表达社会改革的希望,并利用传统木刻技巧作为抗争手段。

自然地,庞克摇滚舍成员也都是社运分子。哲荣和好友们多是成长于兰瑙的杜顺人,有感兰瑙的社会问题严重,却未受到关注。

其中一个例子就是无牌烟草的问题。在兰瑙街上,会有不少老妇人摆设小摊售卖自种烟草或槟榔,但遭到执法单位多番驱赶,有时甚至遭拳打脚踢。

“我们感到很不满意,就画了三款海报,在晚上张贴在每一间店铺前。”

这三款海报的标语分别是“要民族进步,就买婆婆的烟草”(Kalau nak bangsa maju, belilah sigup nenek)、“卖也不对,买也不对,是谁说了算?”(Menjual salah, membeli salah, siapa benarkan semua ini?)、“传统卷烟最纯正” (kirai asli original)。

“我们这么做的效果其实只有一点点,但只有做了才会些影响。从那次起,我们就积极参与(社区服务),不曾停止。”

之后,他们常在街边举办免费工作坊,教导有兴趣的人制作版画,也不时义卖画作为有需要的人筹款。当然,抗争活动他们也不缺席,如反对沙巴兴建凯端(Kaiduan)水坝等。

而哲荣这次前来位于甲洞的森林研究院参加造纸工作坊,就是希望能把技巧带回到沙巴,教给村里的人。

“我的任务就是要学会它,教给村民们,让我的村子更能够自给自足。”

个人风格与集体创作

木刻版画一点也不简单,需把翻转的图像雕刻在纤维木板(MDF)上,再完整印制在布条或纸张上,极考功夫和天份。而庞克摇滚舍又爱挑战创作大型版画,成员们集思广益、共同创作。

对于像Marginal、Taring Padi和庞克摇滚舍这样的艺术团体而言,“个人风格”似乎并不太重要,反而是集体创作要带出的信息更为关键。

哲荣说:“集体创作很有趣,很多头脑激荡出很多灵感,能够在短时间内收集很多想法。”

“(组织了庞克摇滚舍后)我们有更清楚的集体目标。”

“完全没有担心(失去个人风格的问题),不同田地不同煌,不同的人用不同方式创作,所以每人都有自己的风格。”

值得注意的是,这几个团体的创作风格非常雷同,甚至有人质疑庞克摇滚舍“抄袭”,询问Taring Padi是否知道在马来西亚有一个和其画风极其接近的版画团体。

然而,Taring Padi在该访问中却说,他们乐得与人分享共同风格,而且不在乎什么是属于他们的风格,什么版权和所有权等,因为重点是传播信息。

或许,庞克精神更是驱使他们利用艺术表达对世界看法的动力,“为艺术而艺术”则是他们批判的对象。

艺术给人正面力量

哲荣目前在离亚庇市区约40公里的小镇淡布罗里(Tamparuli)工作,经营淡布罗里生活艺术中心 。这片占地4英亩的土地,是由今年已高龄一百的英国画家缇娜(Tina Rimmer)拥有,她在沙巴住了超过半个世纪,一直想在当地推广艺术活动。

VOX 艺术

以版画控诉扭曲的沙巴

艺术家以体绘对抗性别暴力

“我自小就在抗争,我记得曾问母亲,为何那些男孩可以不穿衣服到处走,而我不行?”

从家族找到马共史 — 廖克发通往家乡的道路

《不即不离》试图寻找父亲、祖父与自己的连结,进而挖出马来西亚官方历史遗忘的篇章。