玛美里族的祭海节庆典

玛美里族的祭海节庆典

玛美里族(Mah Meri)是西马半岛18个原住民族之一,尽管巴生谷地区发展迅速,但他们在凯利岛(Pulau Carey)仍保持从古至今不变的生活习俗。

玛美里族人以精美的木雕手艺著称,他们与凯利岛密不可分,自雪州苏丹王朝开始就在那儿生活。虽然一名英国人买下凯利岛,后转售予森那美集团,玛美里族也没因而离开。

但好景可能不再长久,因政府打算利用这座岛兴建价值2000亿令吉的港口,这项计划料将占用100平方公里的土地,是布城面积的两倍。

马来西亚的玛美里族住在凯利岛上,自古以来有“祭海节”(Puja Pantai)庆典,是渔民感恩大海的祈祷仪式。

玛美里族的女人身穿传统服饰,到沙滩开始祈祷仪式,向大海献祭。

玛美里族人走向大海,参加祭海节,抚慰大海的神灵。

在沙滩上,玛美里人立起了一个圣坛,背后是繁忙的马六甲海峡。

玛美里族人和游客在沙滩附近等待退潮。

玛美里族人在“祭海节”上表演传统音乐。

玛美里族人在祭典开始前涂抹脂粉,做最后准备。

族人表演传统舞蹈。

玛美里女性。

为祭海节而设在沙滩附近的圣坛。

玛美里巫师在圣坛上做最后准备。

玛美里巫师,在沙滩上进行祭海节祈祷仪式。

玛美里族人在庆典上表演“Main Jo-oh”舞蹈。

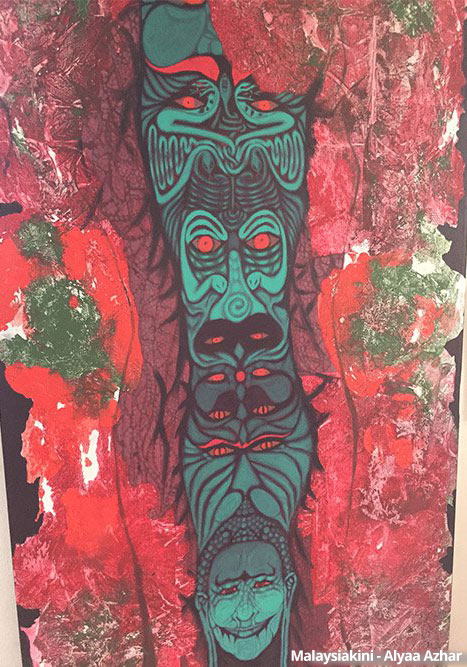

表演“Main Jo-oh”舞蹈的男人,戴着标志性的玛美里木面具。

焚香的烟,用来召唤圣灵。

召唤圣灵后,参与者进入恍惚状态,需要其他族人的搀扶。

巫师协助进入恍惚状态的参与者。

玛美里族的巴丁伯(Tok Batin,村中领袖,前排左一),和其他参与祭典的族人和舞者。

从远处观看玛美里族祭海节。

祭典结束,玛美里族人离开沙滩。

祭海节的传统还会一代一代传下去吗?或是,它将在现代化发展中消失?